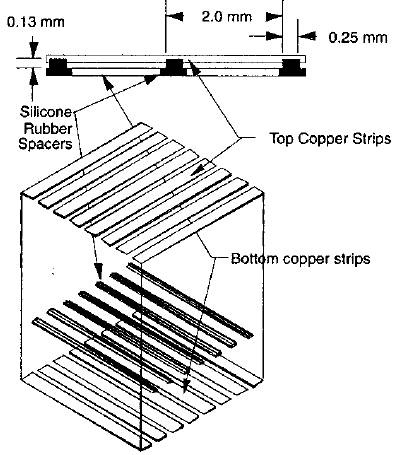

図2-29 オプタコン(文献[21]より)

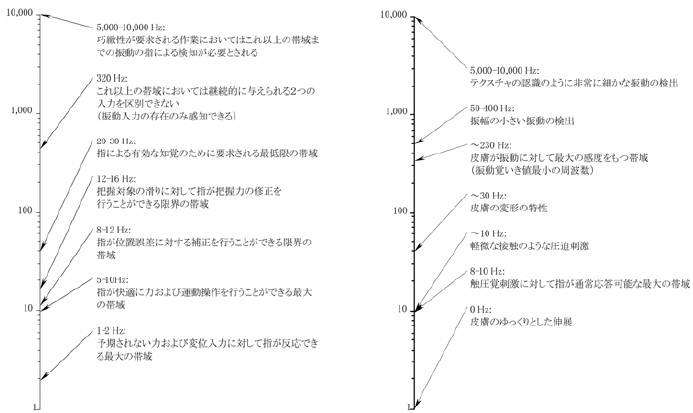

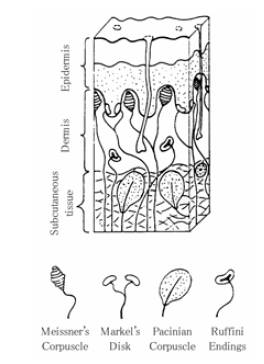

VRにおける触力覚提示の試みは、文字や形状のような情報ではなく、物体表面のテクスチャや摩擦などの質感の表現に焦点が当てられているのが特徴である。皮膚表面に触覚を生じさせる方法には、皮膚表面に対して機械的な圧迫や振動を与える方法や電気刺激により感覚受容器に擬似的に触覚を発生させる方法が知られている。

皮膚表面に圧迫刺激を与える手法としては、Tactile Television

などで用いられているソレノイドを利用する方法のほかに、小型の空気袋などにより皮膚表面を圧迫する空気アクチュエータを用いる方法、皮膚表面に空気を直接噴射する空気ジェットによる方法などいくつかの方法が提案されている。

空気圧を利用することの利点の一つに、装着部の構造が単純であることからこれを軽量に構成することができることで、これにより、装着感を軽減でき、接触情報のS/N

比の向上が期待できる。機械的な振動刺激を与える方法の多くは、振動機構をもつピンの配列を構成し、各々のピンの振動を制御することで刺激の分布を作り出すという考え方で実現されている。代表的にはピエゾアクチュエータを利用したTexture

Display[24]が知られている。

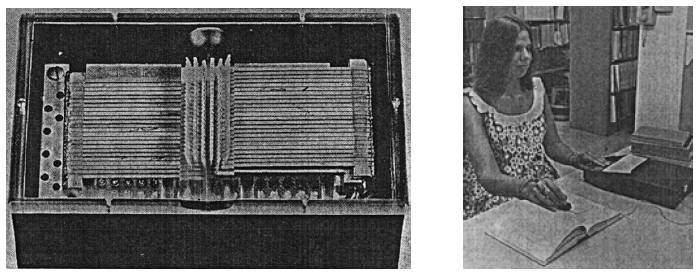

図 2-30 Texture

Display(文献[24]参照)

以上のような手法による局所的な刺激の生成は物理的に明快である反面、解像度を上げることが難しいなどの課題がある。これに替わる手法として薄膜の振動を利用する方法[25]が提案されている。これは、膜の境界条件と振動のモードを制御することで膜上に任意の振幅分布を作り出すという考え方に立つものである。

電気による触覚の生成はこれまで皮膚内における電場の拡散により電気刺激の局所化が困難であるとされていたが、電極を多数配置して皮膚内部の電場を制御することによって局所的な触覚表現が可能であることが明らかになってきた[26]。

このような電気刺激による手法は、機械的なアクチュエータが不要で提示部を軽量にできると期待される半面、電気刺激による痛覚刺激の問題を解決する必要があるとされる。触覚刺激を皮膚表面での刺激の再現という観点ではなく、接触の有無や強さを記号的に表現する手法も検討されている。

CyberTouch[27]は、手形状計測デバイスの指先部分に振動子を取り付け、物体と指先との接触が生じた際にこれを振動により操作者に伝えるものである。これにより、指先を物体表面に拘束することはできないものの、接触の知覚により操作性の向上が期待される。同様の振動子を全身に配置した全身触覚提示デバイス[28]も提案されており、比較的広い仮想空間において障害物と身体との接触の表現に利用できることが示されている。

図

2-31 PHANToM(SensableTechnologies

社)

図

2-32 HapticGEAR(文献[34]参照)

力覚提示はテレロボティクス以外にCGの分野でも必要性が指摘されていた。その先駆けといえるのはUNC におけるGROPE

プロジェクト[29]である。このプロジェクトはCGで表現されたものに接触感覚を付与することを目的として、仮想空間とのインタフェースのためのマスターアームの開発と、これを利用した操作に関する実験を行なっている。

力覚提示には機械的な装置が利用されるが、機構や力の伝達手段には様々なものが考えられる。比較的よく知られているものとして、エアシリンダを利用による握力提示を実現したDexterous

Master[30]、ワイヤによる力の伝達を利用したSPIDAR[31]、2自由度のジョイスティック型力覚デバイスであるVirtual

Sandpaper[32] 、パラレルアームを利用したSensableTechnologies

社のPHANToM[33]、ワイヤを利用して握力を提示するCyberGrasp[27]、ペン型グリップに力を返すHapticGEAR[34]などが知られている。

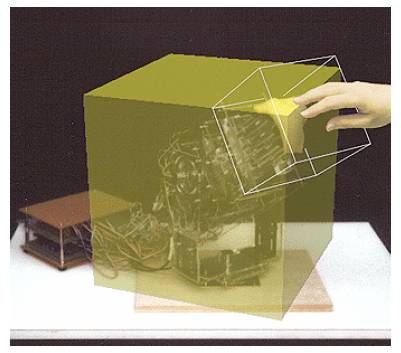

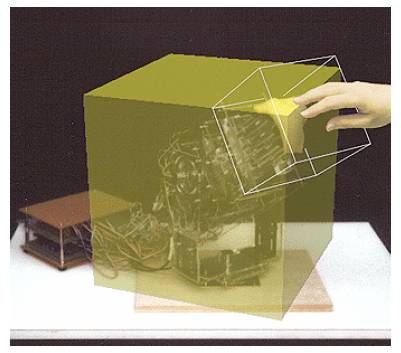

図 2-33 Surface

Display(文献[35,36]参照)

力覚提示の最近の一つの発見として対象提示の考え方を干渉して生じることから、物体の表面を表現するデバイスがあれば、これと指先との干渉によって接触力を表現することができるはずであるという考え方である。

上述の力覚デバイスが力を提示することに注目していたのに対して、対象提示型デバイスは対象物の形状を表現する。初期の試みとしてはSurfaceDisplay[35,36]が知られている。これは、物体と指先の接触点近傍の物体表面をロボットアームにより提示するものであった。類似の考え方として、Robotic

Graphics[37]が提案されている。

このような対象提示による触力覚表現は、計算機にモデルが保持されていてはじめて可能となるもので、VRならではのアプローチであると言うことができる。これらの提案をきっかけとして、対象提示ディスプレイに関連する様々な技術が検討されるようになった。

非接触時に操作者に負荷を与えないことに着目したデバイスの開発[38,39]や、接触面の形状を工夫することで角部・隅部の表現を可能にする機構と制御の提案[40]、面の提示に加えて仮想のグリップを提示しこれを介して物体操作をおこなう試み[41]、提示面の形状を変化させる試み[42]などをあげることができる。また、スポンジの形状変化を仮想物体の変形に反映する形状操作入力デバイスなども受動的な対象提示型デバイスに含めることができる。

【参考文献】

[1]勝木 保次,内薗 耕二 (監修):新生理科学体系 (9)感覚の生理学; 医学書院 (1988).

[2]清水 豊:機械的刺激による触覚の心理物理特性;日本ロボット学会誌, Vol. 2, No. 5, pp. 61 - 66

(1984).

[3]田中 兼一,伊福部 達,吉本 千禎:触覚における凸点パターン認識特性;医用電子と生体工学, Vol. 20, No. 5,

pp.17 - 22 (1982).

[4]Karun B. Shimoga:A Study ob Perceptual Feedback Issues in Dextrous

Telemanipulation:Part I. Finger ForceFeedback;Proc. VRAIS'93, pp. 263 - 270,

IEEE (1993).

[5]Karun B. Shimoga:A Study ob Perceptual Feedback Issues in Dextrous

Telemanipulation:Part II. Finger Touch Feedback;Proc. VRAIS'93, pp. 271 - 279, IEEE (1993).

[6]Howe, R.D., Pwine, W.J., Kontarinis, D.A., Son, J.S.:Remote

Palpation Technology;IEEE Engineering in Medicine and Biology, May/June (1995).

[7]Ikei, Y., Wakamatsu, K., Fukuda, S.:Vibratory Tactile Display of

Image-Based Textures;IEEE CG&A, Vol.17, No.6,pp.53-61 (1997).

[8]Koichi Hirota, Toyohisa Kaneko:Implementation of Elastic Object in

Virtual Environment;Proc. HCI '97, Vol.21B,pp.969-972 (1997).

[9]Salisbury, K., Brock, D., Massie, T., Swarup, N., Zilles,

C.:Haptic Rendering: Programing Touch Interaction WithVirtual Objects;Symposium

on Interactive 3D Graphics, pp.123-130 (1995).

[10]Zilles, C., Salisbury, K.:A Constraint-Based God Object Method

for Haptic Display;Proc. IROS '95, pp.145-151(1995).

[11]Ho, C., Basdogan, C., Srinivasan, M.A.:Haptic Rendering: Point-

and Ray-Based Interactions;Proc. PUG'97, (1997).

[12]Koichi Hirota, Masaki Hirayama, Atsuko Tanaka,Michitaka Hirose,

Toyohisa Kaneko:Physically-Based SimulationOf Object Manipulation;Proc.

ASME2000, DSC-Vol.69-2, pp.1167-1174 (2000).

[13]Morgenbesser, H.B., Srinivasan, M.A.:Force shading for haptic

shape perception;Proc. ASME DSC, Vol.58,pp.407-412 (1996).

[14]田中, 広田, 金子:力覚表現を考慮した仮想物体の変形手法;情報処理学会論文誌, vol.39, no.8,

pp.2485-2493(1998).

[15]Ogi, T., Hirose, M., Watanabe, H., Kakehi, N.:Real-time Numerical

Simulation in Haptic Environment;Proc. HCI '97,pp.965-968 (1997).

[16]広田, 金子:柔らかい仮想物体の力覚表現;情報処理学会論文誌, Vol.39, No.12, pp.3261-3268

(1998).

[17]鈴木, 服部, 江積 ほか:触覚を伴った手術作業が可能なバーチャル手術システムの開発;日本VR 学会論文誌, vol.3,

No.4, pp.237-243 (1998).

[18]http://www.sensable.com

[19]廣瀬, 岩田, 池井 ほか:触覚用共通ソフトウェア(HIP)の開発;日本VR 学会論文集, Vol.3, No.3,

pp.111-119(1998).

[20]Burdea, G.: Force & Touch Feedback for Virtual Reality;A

Wiley-Inter-Science Publication, New York (1996).

[21]Bliss, J. C., Katcher, M. H., Rogers, C. H., Shepard, R.

P.:Optical-to-tactile image conversion for the blind:IEEETrans. Man-Machine

Systems, MMS-1, pp. 58-65 (1970).

[22]Collins, C.C.:Tactile Television - Mechanical and Electrical

Image Projection:IEEE Trans. Man-Machine Systems,MMS-1, pp. 56-71

(1970).

[23]Shimizu, Y., Shimamura, H.:Tactile pattern recognition by graphic

display:Importance of 3-D information for haptic

perception of familiar Objects;Perception & Psychophysics, Vol.

53, No. 1, pp. 43-48 (1993).

[24]Yasushi Ikei, Kazufumi Wakamatsu, Shuichi Fukuda:Texture

Presentation by Vibratory Tactile Display;Proc.VRAIS'97, pp.199-205

(1997).

[25]奈良, 柳田, 前田, 舘:弾性波動を用いた皮膚感覚ディスプレイ;日本VR 学会論文誌, Vol.3, No.3,

pp.89-97 (1998).

[26]梶本裕之,川上直樹,前田太郎,舘すすむ:皮膚感覚神経を選択的に刺激する電気触覚ディスプレイ;信学論,VOL.J83-DII,

No.1, pp.120-128 (2001).

[27]http://www.virtex.com

[28]矢野, 小木, 廣瀬:振動子を用いた全身触覚提示デバイスの開発;日本VR学会論文誌, Vol.3, No.3,

pp.141-147(1998).

[29]Frederick P. Brooks, Jr., Ming Ouh - Young, James J. Batter, P.

Jerome:Project GROPE - Haptic Displays for

Scientific Visualization;Computer Graphics, Vol. 24, No. 4, pp. 177 -

185,ACM SIGGRAPH '90 (1990)

[30]Grigore Burdea, Jiachen Zhuang, Edward Roskos, Deborah

Silver,Noshir Lagrana:A Portable Dextrus Master with 82

Force Feedback;Presence, Vol. 1, No. 1, pp. 18 - 28, MIT Press

(1992).

[31]佐藤 誠,平田 幸広,川原田 弘:仮想作業空間のためのインタフェースデバイス-SPIDAR-;信学技報, PRU 89- 88,

pp. 51 - 58 (1989).

[32]M.Minsky, M.Ouh-yong, O.Steel, F.P.Brooks, M.Behensky:Feeling and

Seeing: Issues in Force Display;Computer Graphics, Vol. 24, No. 2, pp. 235 - 243 (1990).

[33]Massie, T. H.:Initial

Haptic Explorations with the Phantom:Virtual Touch Through Point

Interaction;Master's Thesis,M.I.T. (1996).

[34]Hirose, M., Ogi, T., Yano, H., Kakehi,N.:Development of Wearable

Force Display (Haptic GEAR) for ImmersiveProjection Displays;Proc. VR'99, p.79 (1999).

[35]Michitaka Hirose, Koichi Hirota:Surface Display and Synthetic

Force Sensation;Advances in Human Factors/Ergonomics, Vol. 19B,Human-Computer Interaction, pp. 645 -

650, ELSEVIER (1993).

[36]Koichi Hirota, Michitaka Hirose:Development of Surface

Display;Proc. VRAIS'93, pp. 256 - 262, IEEE (1993).

[37]William A. McNeely:Robotic Graphics: A New Approach to Force

Feedback forVirtualReality;Proc. VRAIS'93, pp.336 - 341, IEEE

(1993).

[38]Hirota, K., Hirose, M.:Implementation of partial surface

display;Presence, Vol.7, No.6, pp.638-649, MIT Press(1998).

[39]吉川, 名倉:3次元空間用無負荷時非接触型力覚提示装置;日本VR 学会論文誌, Vol.3, No.3, pp.75-82

(1998).

[40]平田, 星野, 前田, 舘:人工現実感システムにおける物体形状を提示する力触覚ディスプレイ;日本VR 学会論文誌, Vol.1,

No.1, pp.23-32 (1996).

[41]横小路, ラルフ, 金出:仮想環境への視覚/力覚インタフェース:WYSIWYF ディスプレイ;日本VR 学会論文誌, Vol.2,

No.4, pp.17-26 (1998).

[42]Hirota, K., Hirose, M.:Providing Force Feedback in Virtual

Environments;IEEE CG&A, Vol.15, No.5, pp.22-30 (1995).

|

<![endif]>

<![endif]>